Le colonel Wladyslaw Drozdowski est né en 1885, à Rosaniszki (région de Vilnus). Il est décédé en octobre 1942 à Guzar (Ouzbékistan).

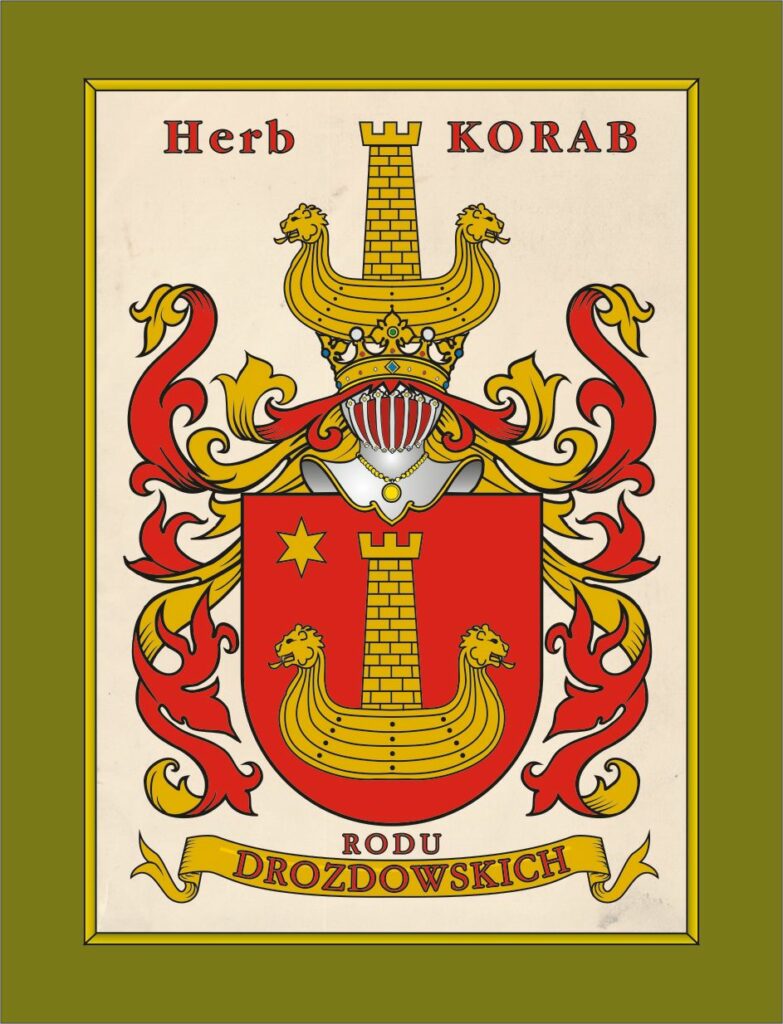

Devise du blason : « Gloria Deo », devise engagée, militaire et patriotique.

« Fier et humble » : caractérisation des membres de la famille Korab.

Diplômé officier, en 1909, de l’école des cadets d’infanterie Konstantinovskoe de Kiev, il intègre la même année le régiment d’artillerie de l’armée russe. Il prendra part à la première guerre mondiale sur le front de l’Est. Dès 1918, il s’engagera dans l’armée polonaise et participera à la guerre polono-bolchévique de 1919-1920. En octobre 1939, le colonel d’artillerie Wladyslaw Drozdowski est emprisonné par les soviétiques et détenu, durant 2 ans, à Moscou (Loubianka). Il sera libéré en ….. 1941 pour intégrer la nouvellement créée « Armée d’Anders ». Formée de 120 000 prisonniers de guerre et de volontaires polonais, et dirigée par le général Wladyslaw Anders, elle entame aussitôt sa « marche des trois continents » depuis l’URSS, à travers le Moyen Orient, puis l’Afrique du Nord vers l’Europe, en vue de sa participation dans la Campagne d’Italie. Plus de 10 000 hommes seront morts en cours de cette particulièrement rude marche. Depuis 70 ans, Wladyslaw Drozdowski repose, comme 600 autres soldats, au cimetière militaire polonais de Guzar (Ouzbékistan).

Wladyslaw Drozdowski est né le 22 janvier 1885 dans une famille polonaise établie depuis plusieurs générations aux confins de l’Europe (« kresy») dans la région de Vilnius. Il vient au monde dans le domaine familial Rosaniszki – propriété terrienne du côté de sa mère, Stefania. La famille va se déplacer courant l’enfance de Wladyslaw, probablement pour des raisons professionnelles du père, Stefan I, à Odessa. Wladyslaw y suivra sa scolarité et une partie de ses études.

Nous retrouvons à Odessa les traces de Stefan I. Le certificat de son décès, localisé à Odessa, porte la date du 26 juin 1922. Stefania est née le 2 mars 1861 dans une famille polonaise des propriétaires terriens, les Kodź – portant les armes Poraj . Les deux familles sont de confession catholique-romaine. Wladyslaw se mariera avec Katarzyna née Tarasiewiczowna (famille polonaise Tarasiewicz, de Vilnius). Ils auront deux enfants: Stefan-Marian (Stefan II) né le 8 septembre 1922 à Vilnius, et Elwira née le 20 septembre 1926.

La propriété Rosaniszki se situe à la frontière de la Lituanie et de la Biélorussie, à proximité de Holszany dans le comté Oszmiana (voblast Grodno Bielorussie, entre Vilnus et Minsk).

Comme le montre la photo satellite de Rosaniszki, il n’en reste actuellement que quelques arbres indiquant l’emplacement du parc entourant jadis les habitations. Elle était située à 40 km de la station des chemins de fer Soly (Cолы). Après 1907 le chemin de fer a été déployé et la station Bogdanow a vu le jour à 18 km de Rosaniszki.

Holszany est un village historique comptant fin XIXe environ 2000 mille habitants et situé à quelques kilomètres de Rosaniszki. Riche de ses ruines du château médiéval construit en 1610 par Pawel Stefan Sapiecha, le grand écuyer et vice-chancelier de Lituanie, Holszany emprunte son nom à la famille Holszanski. C’est là qu’est née, en 1405, la reine Zofia Holszanska, quatrième et dernière épouse du vaillant roi du royaume Polono-Lituanien, Wladyslaw Jagiello qui a vaincu l’armée de l’Ordre Teutonique dans la bataille de Grunwald et qui donné naissance à la dynastie des Jagellon.

Wladyslaw fut baptisé à L’Eglise catholique de l’Archange Michel d’Oszmiana en 1885. Ses parrains ont été Joseph Kodz (peut-être né en 1835 à Holszany) et Konstancija Kodz (peut-être née en 18… à Rosaniszki).

Wladyslaw passe son enfance et sa jeunesse à Odessa. Il suit sa scolarité, les sept classes du primaire et du collège, probablement entre 1892 – 1899, de 7 à 15 ans, à l’Ecole Saint Paul à Odessa « Реальная школа святого павла» située Lutherianskij prospect.

Dans cette légendaire école, considérée comme luthérienne, les garçons et les filles étaient acceptés sans distinction de nationalité et de religion. Ainsi, à l’époque, y étudient pour exemple Lev Bronstein devenu célèbre sous le nom de Trotsky ou bien l’architecte Vladislav Gorodetsky, qui a construit la maison aux chimères à Kiev.

« École d’Infanterie Junkier » d’Odessa :

A l’âge de 15 ans, il intègre le cursus militaire. Il entre d’abord à établissement de l’enseignement secondaire – l’Ecole des Cadets d’Odessa – probablement entre 1900 et 1906, de l’âge de 15 à 20 ans. Cette prestigieuse école « Одесский кадетский корпус » est fondée le 16 avril 1899 pour dispenser l’enseignement secondaire et militaire aux garçons se destinant à devenir officiers. Ses premiers locaux se situaient dans une caserne, rue Kanatnaïa. Le nouveau bâtiment de l’école est solennellement inauguré le 10 mai 1901 dans le quartier de la Grande-Fontaine, entre le camp d’entraînement de la garnison d’Odessa et le nouvel hippodrome. Le grand-duc Konstantin Konstantinovitch de Russie (1858-1915), qui était inspecteur des établissements d’enseignement militaire, assiste à la bénédiction de la chapelle Saint-Cyrille-et-Saint-Méthode de l’école le 6 octobre 1902. La fête de l’établissement se célébrait le 11 (24 mai), jour de la fête des Saints Cyrille et Méthode. Le corps des cadets sera renommé en son honneur après sa mort, en 1915.

C’est le 30 mai 1906 qu’aura lieu la première promotion de sortie de 75 élèves, dont 65 seront admis dans différentes écoles militaires supérieures de l’Empire. Pendant la révolution de 1917, les cadets odessites restent fidèles à l’empereur. Ils refusent, en mai 1917, de participer à une parade militaire en présence du ministre de la guerre Alexandre Goutchkov ce qui provoque un scandale. Les journaux de gauche d’Odessa qualifient le corps des cadets de «nid de contre-révolutionnaires» et les cadets de «petits messieurs se prenant pour des jeunes loups et des gendarmes». Le 31 août 1917, l’école est renommée en lycée militaire, comme tous les anciens corps de cadets impériaux. Fin août, le lycée est évacué à Rostov-sur-le-Don, puis à Novotcherkassk, puis il est dissous. Les élèves sont appelés à rentrer dans leurs familles. Une partie des cadets entre alors dans l’Armée blanche. Sur les 1196 anciens élèves de l’établissement, 446 prennent part au combat contre le bolchévisme. À la place de l’ancienne école d’infanterie, le nouveau pouvoir bolchévique installe en 1920 une prison destinée aux contre-révolutionnaires et aux otages. L’amicale des anciens élèves en émigration se trouve à Paris. En 1955, cette amicale a édité un catalogue des anciens élèves cadets d’Odessa.

L’école Militaire « Konstantynowskoje » de Kiev

Wladyslaw poursuit le niveau supérieur de ses études militaires, de 19 août 1907 au 19 août 1909, de l’âge de 20 à 24 ans, à la prestigieuse « l’Ecole d’Officiers d’Infanterie Konstantinovskoe » à Kiev. Il sera diplômé sous-lieutenant, promotion de 19 août 1909.

L’établissement porte originellement le nom de « l’Ecole de Cadets d’Infanterie de Kiev », elle date de 1865 et se situe initialement dans l’ancienne caserne faisant partie des fortifications défensives de la nouvelle forteresse de Petchersk. En 1897, elle prend le nom d’«École militaire de Kiev». A partir de 1888, elle s’agrandit et en 1901 le bataillon de l’école totalise 400 cadets. La dernière remise des diplômes des cadets au grade de sous-lieutenant a lieu le 1er octobre 1914. A partir de cette date, l’école passe rapidement à la pratique. Son effectif augmente à 630 cadets. Le commandement de l’enseignement et du combat, en plus de son travail direct, dispense l’instruction de la tactique et de la topographie. Après la mort du grand-duc Konstantin Konstantinovich, le 10 octobre 1915, l’école prend son nom.

Parcours militaire avant la deuxième guerre mondiale:

Jeune officier, il prend part, au sein de l’armée russe, à la 1-e guerre mondiale dans le régiment de l’artillerie de campagne sur le front de l’Est. Il sera blessé en 1915 à Nowe Troki.

En 1917 il intègre la nouvellement formée sur le territoire militaire d’Odessa section de l’armée polonaise, et dès mars 1918, sous les ordres du capitaine Stanislaw Skrzynski, il est comandant du 2eme bataillon polonais d’Odessa qui constitue le noyau d’un corps indépendant polonais. Ce bataillon participe, dans la région d’Odessa, à la guerre interne contre les armées bolcheviques.

Dès le recouvrement de l’indépendance de la Pologne, Wladyslaw intègre, en novembre 1918, l’Armée Polonaise sous les ordres du général Zeligowski puis du général Haller. Dans les années 1919-1920 il participe à la guerre polono-bolchévique.

Service militaire dans l’armée impériale russe de 1907 à fin 1917 :

Dès son entrée à l’Ecole d’Infanterie Junker » d’Odessa, le 19 août 1907, il fait partie de l’armée impériale russe.

- Diplômé de l’école Militaire Konstantynovskoje de Kiev, le 19 août 1909, il est jusqu’au 1 août 1914 sous-officier de la 16e Artillerie, 6-e brigade.

- Septembre 1910 – mai 1911 : formation à l’escrime à Varsovie

Durant la première guerre 1914-1918 il est successivement :

- Août – novembre 1914 : Sous-officier du 6e bataillon (bat.) et officier du renseignement

- Novembre 1914 – mai 1915 : Second officier du 5e bataillon de la 16e brigade d’Artillerie et responsable logistique

- Mai 1915 – décembre 1916 : 1er Officier du 2e bat. de la 53e brigade d’Artillerie et durant 6 mois 4e Commandant de bat.

- 28 août 1915 : blessé de guerre le dans la bataille de Novo-Troki (Lituanie, à 28 km de Vilnius)

- Décembre 1916 – octobre 1917 : Commandant du 3e bataillon de la 22e division de mortier léger

- Septembre – octobre 1917 : 4e Commandant de division

- Octobre – décembre 1917 : Commandant 3e bataillon de la 22e division de mortier léger

- Décembre 1917 : Déplacement en visitation de l’Armée Polonaise

- Décembre 1917 –janvier 1918 : 2e Légion Chevalerie I.K.W.P.[2] – formation de l’Armée Polonaise de l’Est qui fait partie du 1er

corps polonais dans la dernière étape de la 1e guerre

- 30 décembre 1917 : intégration volontaire de l’unité polonaise de Stanislaw Skrzynski dans l’armée russe

- 31 jan – 22 février 1918 : congé maladie

- 22 février – 20 avril 1918 : Commandant 2e bataillon polonais d’Odessa formée par le capitaine Skrzynski

Service militaire après le 1 novembre 1918 – date de la libération de la Pologne :

- 31 décembre 1918 : Après le désarmement de la formation à Odessa par les Autrichiens, intégration de la Confédération d’Anciens Militaires Polonais d’Odessa (Zwiazek Bylych Wojskowych Polskich w Odessie)

- 31 décembre 1918 : intégration volontaire de l’Armée Polonaise, 4eme division du général Zeligowski à Odessa, puis prend part à la formation d’officier de l’état-major de cette unité

- Février 1919 : sous-commandant de l’Ecole d’Artillerie attachée à la 4e division des tireurs. Prend part à la bataille d’Odessa contre les bolcheviques en tant que Commandant du bataillon.

- 24 juin 1919 : intègre l’Armée du général Haller.

- 1 juillet 1919 : Nommé Commandant du 3e Régiment d’Artillerie Lourde de l’Armée du g. Haller.

- juillet 1919 : formation à Rembertow (Pologne –région Mazovie)

- Août-octobre 1919 : Pomiechowek près de Modlin, sur le front de la Mazovie.

- Octobre 1919 – février 1920 : guerre polono-bolchévique sur le front lituanien-biélorusse près de Vilnius

- Février-mars 1920 : Détaché pour la 14e division d’infanterie de Wielkopolska (la Grande Pologne).

- Batailles en 1920 : batailles de Bobrujsk, Wlodzimierz Wolynski, Hrubieszow, Woldawa, Tersepol, Brzesc, Mostalany, Brzesowica Wielka, Walpa.

- décembre 1932 : Affecté au corps des officiers d’armement, en gardant le poste de chef de l’armement OK VIII

- 31 août 1935 : Il prend sa retraite

Dates des nominations d’officier avant 1 novembre 1918 :

- 19 août 1909 : Sous-lieutenant

- 22 septembre 1912 : Lieutenant

- 22 septembre 1915 : Sous-capitaine

- 19 novembre 1915 : Capitaine

Dates des nominations d’officier après le 1 novembre 1918 :

- 1 juin 1919 : Nomination au grade de lieutenant-colonel

- 1er janvier 1930 : Promu au grade de Colonel d’Artillerie avec ancienneté

Médailles et décorations :

- 1) Ordre de Saint-Vladimir : croix de l’ordre impérial russe institué en 1782 par Catherine II en l’honneur de Vladimir le Grand (krzyz kawalerski Orderu Swietego Wlodzimierza) : 4 degré avec sabres et cocarde.

- 2) Ordre de Sainte-Anne: croix de l’ordre honorifique de l’Empire russe (Order Swietej Anny) : 4,3 et 2 degrés, sabres et cocarde

- 3) Ordre de Saint-Stanislas : croix de l’ordre honorifique polonais, puis russe, créé en 1765 par le roi Stanislas Auguste Poniatowski (Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika) : 3 et 2 degré avec sabres et cocarde.

- 4) Croix du Mérite Krzyż Zasługi est une décoration civile polonaise instituée le 23 juin 1923 attribuée pour les mérites militaires.

- 5) Croix de la Vaillance Krzyż Walecznych crée par motion du 11 aout 1920[6], elle récompense un comportement honorable

- pendant une bataille. Wladyslaw Drozdowski est décoré le 18 novembre 1920 pour la guerre polono-bolchevique.

La guerre polono-bolchévique 1919-1920 :

Avril 1919: Tout comme l’Europe entière, l’Est européen est épuisée par l’occupation allemande. L’anxiété des habitants de Vilnius est grande lorsqu’en janvier 1919, après une brève période de l’indépendance, les soldats bolcheviks entrent dans la ville. Son occupation bolchevique va durer 105 jours, jusqu’à ce que l’armée polonaise entre dans la ville à Pâques 1919. Vilnius est habitée par 49 % de Polonais, 49 % de Juifs et 2 % de Lituaniens. Les Polonais entendent donc faire valoir le droit à l’autodétermination des habitants de Vilnius. Le 16 avril, est lancée l’offensive polonaise dont la tâche principale est de repousser les bolcheviks en dehors de Vilnius. La lutte durera du 19 au 21 avril. L’armée polonaise est accueillie dans la ville avec enthousiasme. Cependant, en été 1920, dans le contexte de la marche vers l’Occident, les soviétiques occupent la ville à nouveau tout en continuant à avancer sur Varsovie. Pendant cette période de guerre polono-bolchevique les Lituaniens rompent la neutralité en juillet 1920 et permettent à l’armée soviétique de traverser leur territoire. Ils s’engagent également activement contre les Polonais. Le 26 août, les troupes lituaniennes entrent dans la ville. Après la bataille de Varsovie, en aout 1920, la situation change et le marechal Józef Piłsudski ordonne à ses commandants de demander aux Lituaniens de retirer leurs troupes des territoires occupés de l’État polonais, c’est-à-dire en dehors de la Ligne Foch (établie en 1919), qui a laissé Vilnius à l’intérieur des frontières de la Pologne. Cependant, les unités polonaises rencontrent une résistance.

1920 : le 9 octobre 1920, les unités du général Lucjan Żeligowski entrent de nouveau à Vilnius.

La « rébellion » de Zeligowski contre son propre gouvernement à Varsovie est en fait préparée par le maréchal Józef Piłsudski. Après plusieurs batailles, les unités polonaises prennent le contrôle de Vilnius et la République de Lituanie Centrale est proclamée. Elle sera rattachée à la Pologne.

“Ni les pays de la coalition, la Société des Nations, ni le gouvernement, ni la société polonaise ne comprennent les affaires de la Lituanie. Tout le monde veut la paix et personne ne se soucie ni de la Lituanie ni de Vilnius – a déclaré le maréchal Józef Piłsudski en 1920.”

Prisonnier de guerre à Loubianka (Moscou):

En septembre 1939, l’Allemagne attaque la Pologne. Toutes les forces militaires polonaises se mobilisent à nouveau face à ce nouveau défi de guerre. Wladyslaw qui à cette époque, âgé de 57 ans, est à la retraite, s’engage à nouveau.

Au cours de la troisième semaine de septembre 1939, l’Armée Rouge se joint à l’armée de la Wehrmacht pour assaillir, à son tour, la Pologne. Lors de cette agression, les territoires polonais de l’Est sont occupés par l’armée soviétique. La résistance contre l’envahisseur s’organise, cependant les soldats, les officiers et les civils polonais, dont femmes et enfants, sont capturés et systématiquement déportés dans les régions les plus éloignées et les plus austères de l’URSS, ou jetés dans des prisons et dans des camps. Ce sort touchera plus d’un million de Polonais vivant dans les territoires de l’est.

Colonel Wladyslaw Drozdowski est fait prisonnier. Sa maison est perquisitionnée le 12 juillet 1940. Il sera emprisonné à Vilnius le jour même, pour être transféré, et détenu durant 14 mois, dans la prison de Loubianka à Moscou. Le 1e mars 1941 il est condamné à 8 ans de camp (лагерь).

« La marche des trois continents » :

Suite à l’agression de l’URSS par l’Allemagne, en juin 1941, les soviétiques signent l’amnistie et l’accord pour la constitution des forces militaires polonaises. Ils libèrent les soldats prisonniers de guerre restant encore en vie, les officiers qui n’ont pas été assassinés à Katyn-Starobielsk-Kozielsk, Ostaszkow. Tous intégreront, la nouvellement créée armée polonaise sous le commandement du général Wladyslaw Anders.

Les commissions de recrutement commencent leur travail le 12 septembre et vont recruter 24 828 anciens prisonniers de guerre et internés. C’est ainsi que les officiers polonais, détenus notamment à la prison de Loubianka, et parmi eux Wladyslaw Drozdowski, sont libérés en août 1941 pour intégrer, « l’Armée d’Anders[1]». Celle-ci, va compter 120 000 soldats dont 960 officiers.

Elle entame la marche de 12 000 km vers le Moyen Orient puis vers l’Europe, afin de combattre dans la Campagne d’Italie. Le 13 janvier 1942 débute la délocalisation des unités de l’Armée d’Anders en Asie centrale.

La translocation de l’armée polonaise aux républiques d’Asie centrale de l’URSS: le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan était principalement liée à la nécessité de raccourcir la fourniture d’équipements et d’armes britanniques qui étaient fournis aux unités polonaises d’Iran. Le transfert des soldats et des civils de la région d’Orenbourg, où ils étaient stationnés auparavant, se déroule dans des conditions hivernales particulièrement difficiles, avec des températures atteignant -50 ° C. Dans les étapes suivantes, les conditions étaient également défavorables ; le climat était semi-tropical et l’épidémie de typhus faisait rage, faisant environ 10 000 morts parmi les soldats et les civils.

Le destin du colonel Wladyslaw Drozdowski s’arrête en octobre 1942. Il meurt à Ouzbékistan, et repose au Cimetière Militaire Polonais de Guzar parmi plus de 700 autres militaires. Au total environ 10 000 Polonais sont décédés d’épuisement et de maladie courant cette longue « marche des trois continents ».

Le 14 avril 2007 : cérémonie d’inauguration du Cimetière Militaire Polonais de Guzar, en Ouzbékistan

Le cimetière polonais de Guzar existe depuis 1942 sur le territoire militaire de l’ancien URSS, près de la frontière avec l’Iran. Durant le régime communiste il était impossible pour les familles ni de connaitre son existence, ni d’y accéder. Après la chute de l’URSS, les archives militaires deviennent progressivement accessibles.

Sur cette terre lointaine reposent, depuis plus de 70 ans, les cendres de plus de 700 citoyens polonais – soldats formant l’armée du général Andres en 1942 et également civiles et enfants qui n’ont pas survécu aux épreuves de la « marche des trois continents » et sont morts d’épuisement, de faim et de maladie sur le chemin de l’Europe et de la Pologne.

L’ouverture officielle du cimetière de Guzar, le 14 avril 2007, a couronné la découverte, puis plusieurs années de reconstruction des 12 nécropoles polonaises en Ouzbékistan. A la même époque a lieu également l’ouverture et la consécration de quatre cimetières de guerre polonais au Kazakhstan, situés sur la route de l’armée polonaise sous le commandement du général Anders : le cimetière de Mankent , de Merke, de Szopok et de Ługowoje. Tous ces cimetières ont un caractère similaire et leur architecture fait référence à d’autres cimetières situés au Moyen-Orient, comme celles en Iran à Dulab, Isfahan et Bander-e Anzali.

Au point central des cimetières, est placé un obélisque de granit avec l’image de l’aigle de l’armée polonaise.

L’inscription en langue locale et en polonais annonce :

“Ici reposent les Polonais, les soldats de l’Armée d’Anders et des civils – d’anciens prisonniers de guerre et des internés des camps soviétiques , décédés sur le chemin de leur patrie.”

Partout où cela est possible, sont inscrits leurs noms.

Lors de la cérémonie de Guzar, en présence des familles et de la délégation officielle, le cimetière est béni par l’évêque Tadeusz Płoski, à l’époque officier militaire ordinaire.